Le film Harcèlement ou le témoignage de l'identique par l'inversion des évidences

- Lior Nadjar

- 8 juin 2021

- 47 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 oct. 2024

Le vrai-faux thriller érotique

Non sans un plaisir coupable, le thriller érotique vient assouvir de nombreux fantasmes, souvent les moins avoués, en imaginant les situations les plus fantaisistes. Cependant, son projet s'avère un peu plus machiavélique. Son apparence trompeuse des plus aguicheuses vous séduit dès les premières minutes pour progressivement vous tordre le cou avec des sujets houleux et sensibles. Insidieusement, on vous appâte par l'érotique pour vous servir du thriller. Dans ce genre-là, on ne joue pas seulement avec l'émotion du spectateur pour générer de l'expérience, on use aussi de la sensualité pour l'émoustiller et le rendre vulnérable à des aspects dramatiques d'un autre ordre, généralement bien plus sombres.

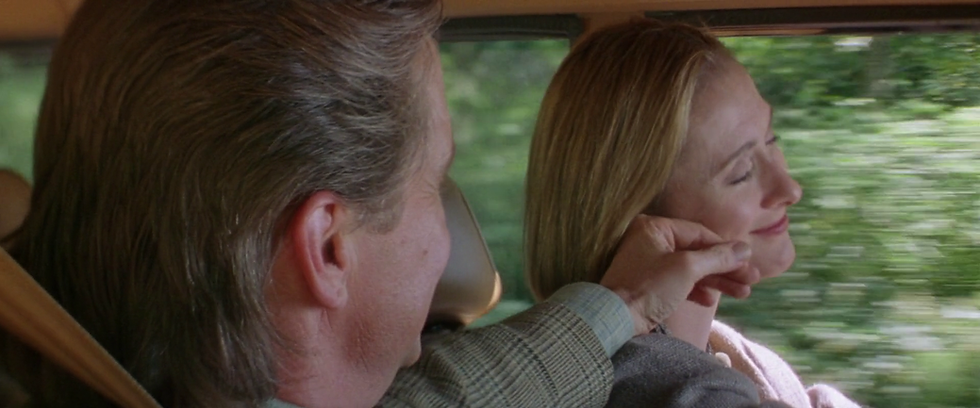

Le film Harcèlement s'inscrit avec brio dans cette branche cinématographique tout en renversant la convention du genre. Sans prévenir, une rupture implacable dans le récit fait l'effet d'une douche froide. À partir de la seule et unique scène de sexe, ce thriller érotique se transforme en un strict thriller qui vient brutalement faire redescendre votre excitation. Ce qui devait être émoustillant et accessible au travers d'un voyeurisme tout à fait décomplexé prend la forme d'un délit dont le spectateur a été témoin. C'est alors que l'érotisme ne fait que réduire, au point d'en rendre le film complètement débandant. Le moment est si torride qu'il en devient abusif, ce qui vient automatiquement entraver voire interdire la ré-jouissance du public.

Ainsi, le film connait un twist de genre dès l'incipit. Pour vous sensibiliser à la thématique du harcèlement sexuel, il vous attire par l'idée d'un film sulfureux pour finalement vous délivrer un film de prétoire décortiquant l'acte sexuel réprouvé. Dans une mise en abyme judicieuse, le débat moral destiné au public est encadré par l'intrigue judiciaire pour être également soumis à l'appréciation des personnages. La scène de sexe devient donc le motif réel de toute l'intrigue et le point de départ à la quête de vérité du héros.

LA STRATÉGIE DU FILM

La promesse : sortir des sentiers battus pour faire triompher l'inédit

À travers une exploration profonde du contenu et des ressorts du film, nous chercherons à déterminer avec précision sa stratégie fondamentale pour en prouver la spécificité et la pertinence.

Prise au dépourvu, mon dernier visionnage m'a laissé une impression tenace, bien plus impérissable que mon expérience de jeunesse où je n'y avais vu que la scène torride, le conflit hargneux entre les deux personnages et le renversement de situation jubilatoire dans l'affaire. Cette fois, c'est l'intelligence et l'audace du traitement du thème qui m'ont saisie. J'y ai vu un parti pris franchement courageux, bien plus porteur et engageant que tous les drames sociaux français qui dictent sans relâche les bonnes façons d'agir en société, et qui défendent un altruisme aussi creux qu'indécent. Ici, on vous déroule le tapis rouge pour vous amener jusqu'au débat moral. Un vrai débat moral, et non démonstration arbitraire de ce que doit être l'humain au regard d'une certaine idéologie. Nous ne sommes pas dupes. Deux principes facilitent et rendent possible ce débat moral : un droit à l'erreur de parcours et un droit à l'imperfection indispensables à la construction dramatique des personnages mais aussi à la retranscription authentique de notre réalité humaine. C'est typiquement dans ce genre d'écriture que vous pouvez avoir la certitude que le scénariste estime votre intelligence et votre humanité, et qu'il fait confiance à vos capacités de compréhension et d'empathie.

Accrochez-vous, l'angle d'attaque adopté par le film n'est pas sans promesse. De prime abord, il traite du harcèlement sexuel et des rapports de pouvoir qui existent dans tout milieu professionnel. Jusque-là, il est possible de recenser de nombreuses références de films qui sont venues illustrer ce type de situation. À juste titre, les possibilités dramatiques qu'offre ce thème sont denses mais les expérimentations cinématographiques ont souvent été bridées et conventionnelles, rendant les traitements pauvres et redondants. Or, de manière tout à fait originale et jusqu'alors jamais-vu, Harcèlement vient s'intéresser à un cas de figure impensable, à savoir celui du harcèlement sexuel que subit un homme par une femme. En abordant cette situation inédite, le récit s'intéresse à deux profils minoritaires, l'homme victime et la femme agresseuse, d'autant plus que cette dernière n'apparaît pas sous son jour habituel, notamment en comparaison des développements précédents. Seriez-vous capable de décrire à quoi ressemble une femme agresseuse dans la croyance collective et dans sa représentation cinématographique ?

Ici, le scénario vient construire une situation retorse afin de tout déconstruire. Victime ambiguë, l'homme apparaît comme un personnage irréprochable, aux circonstances de vie idylliques, mais dont l'exposition au travail laisse tout de même entrevoir un comportement possiblement critiquable. L'agresseur est également pensé dans ce réseau complexe de circonstances, en étant complètement à contre-courant des choix évidents. Cette fois, l'agresseur est une femme, un personnage de pouvoir à la virilité exacerbée. Toutes les tendances traditionnelles sont inversées.

Alors que la question du sexe des personnages semble ici primordiale, elle deviendra peu à peu secondaire jusqu'à se dissoudre, et ainsi permettre d'approcher réellement le phénomène de l'agression pour le rendre universel.

Deux questions préliminaires permettent de donner le ton pour la suite. Est-ce que la virilité est un attribut moral masculin pouvant être reconnu exceptionnellement chez une femme ou est-ce un attribut pouvant être associé à l'homme et la femme malgré les préjugés ? Les attributs moraux généralement attribués à un sexe plutôt qu'un autre sont-ils essentiels ou arbitrairement essentialisés au regard des tendances d'une époque ou d'une civilisation ?

Le renversement de l'évidence du sujet féminin comme victime et du sujet masculin comme prédateur

Intuitivement, on pourrait estimer qu'un personnage féminin aurait été un meilleur vecteur du drame et de la gravité de l’acte, ou que ce choix « évident » aurait été plus fidèle à la réalité et donc légitime à l'écran. En pointant cette injonction au réalisme, j'interroge le processus d'identification essentiel à tout récit (qui selon moi ne tient pas au sexe du personnage) et j'invoque l'importance du point de vue de l'auteur au regard des vrais enjeux oubliés du cinéma, à savoir ceux qui consistent à mettre en lumière ce qui est justement caché et de toujours chercher la justesse du traitement par-delà les évidences.

Le film fait justement une démonstration remarquable de cette mise en lumière grâce à une stratégie de traitement surprenante. C'est au travers de l'agression sexuelle d’un sujet masculin que le phénomène de l'agression sexuelle en général éclate avec une force nouvelle. Luttant contre les préjugés rattachés à son genre, le héros rencontre de grande difficulté à faire reconnaître la réalité de son agression, et c'est précisément ce qui contribue à son apparition plus franche, à la définition plus nette de son contour, notamment grâce à son insistance et son acharnement à convaincre les réticents. C'est donc son combat pour la visibilité qui rend le phénomène plus apparent, plus apparaissant et donc saisissable par contraste. Cette méthode permet la révélation, celle qui peut provoquer la prise de conscience du spectateur qui perce-voit enfin la chose cachée.

Tout le long du film, le récit de cet homme agressé par une femme est dénigré et contesté. Sa revendication devient même risible pour certains interlocuteurs. C'est ici le récit de l'homme agressé qui apparaît fantasque et même inconcevable.

Comment un homme peut-il dire « non » aux avances d'une femme, qui plus est si son physique est considéré avantageux ? Comment un homme peut-il prétendre avoir subi un acte forcé de la part d'une femme ? Comment un homme peut-il confondre le plaisir avec une agression sexuelle ?

Bien que le statut de victime ne soit pas reconnu à cet homme, la remise en question des faits ne vient pas pour autant ébranler la sincérité de son récit ou la possible brutalité de son expérience. Dans le meilleur des cas, il est reconnu non responsable de ce « débordement », car l'homme est d'abord et toujours présumé coupable, soumis à une présomption de culpabilité (ici il n'est pas responsable de ce dont il aurait dû être normalement accusé). Pourtant, le mépris de son statut de victime soulève des problématiques sociologiques non négligeables. Cette absence de considération de l'agression touche à la notion d'efficience et à la visibilité de l'événement en tant qu'impossibilité d'exister. En plein déni collectif, nous sommes face à la négation d’une réalité car estimée inférieure, insuffisante, irrecevable ou fantasmée. Les hommes n'ont tout simplement pas la possibilité d'être considérés agressés sexuellement au même titre que les femmes. En quelque sorte, il n'existe qu'une configuration acceptable. Pour qu'un homme puisse être reconnu agressé, il faudrait qu'il le soit par un autre homme. Cette considération qui fait exception vient confirmer là encore que le principe qui prime, c'est la reconnaissance péremptoire de l'homme agresseur sur une pluralité de victimes indifférentes.

Ainsi, il y a une double erreur qui entretient cette chimère et qui conduit à faire fausse route malgré les bonnes intentions :

1. que les hommes ne sont que des agresseurs et les femmes que des victimes. Dans l'espoir d'enrichir et de libérer des possibilités de développements psychologiques pour tous les individus, cette considération est anti-constructive. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, elle rend impossible la création d'une autre image de soi, celle qui permettrait de transformer et de dépasser l'injonction première. Étant donné la complexité et l'importance de ce point, il sera développé ultérieurement. 2. que les agressions sont tenues par une question de genre alors que c'est une question de pouvoir. C'est d'ailleurs la démonstration centrale du film. La transgression et l'abus sont motivés et permis par une posture de pouvoir et d'autorité, celle qui donne arbitrairement et unilatéralement à cette femme un droit d'agir sur l'autre au gré de son désir.

« That they can come into my home, between me and my wife, move my family, take away my job and the place I built for myself and I apologize? Call me a rapist and I apologize? It's like some kind of a joke. Sexual harassment is about power. When the hell did I ever have any power? » Tom Sanders

Pour prévenir l'agression, l'anticiper et permettre aux individus de s'en prémunir — que ce soit en tant que victime mais aussi en tant que potentiel agresseur qui s'ignore — il est important de révéler le mécanisme enfouis, généralement inaccessible sans un effort de conscience, et non de se limiter aux stricts constats sociologiques actuels qui ne révèlent rien d'autre que des chiffres en conséquence de causes toujours inconnues.

En partant de ces croyances genrées bien ancrées, des attitudes différentes de « victime » en découlent. Alors que la femme va devoir prouver les agissements répréhensibles de son agresseur et qu'elle n'a pas été trop désirable au point de l'avoir incité (1), l'homme va devoir prouver son incapacité à résister par la force face à son agresseur et démontrer la légitimité de son statut de victime au regard de la norme (2). Respectivement, l'un est une victime admissible et l'autre non, en même temps que le premier est un agresseur impossible tandis que l'autre l'est sans conteste. En conclusion, la femme est tentatrice et l'homme est prédateur par défaut.

Pour toute situation d'agression, il en découle une présomption d'innocence pour la femme et une présomption de culpabilité pour l'homme.

La reconnaissance de l'égalité des potentiels entre hommes et femmes : un pas vers l'individuation et l'universalité

En considérant l'homme essentiellement agresseur et la femme essentiellement victime, nous nous condamnons à un conditionnement fatal, à l'imposition d'une condition nécessairement indéfectible. Sans penser à mal, on se retrouve inévitablement dans une forme de stigmatisation, la même qui forme des considérations clichées et sans conscience contribuant à la reproduction collective des schémas par introjection en masse. Affligés par cette tolérance zéro, les hommes et les femmes vont passer la majorité de leur vie à essayer de composer avec cette étiquette qui correspond à une croyance établie préalablement et sans concertation.

Dans cette appréhension essentialisante, les hommes et les femmes sont sévèrement dépourvus de deux choses.

D'abord, les genres ainsi stigmatisés privent les individus de libre arbitre et d'une perspective existentielle. L'essence de mon genre vient-elle conditionner mes agissements individuels ? Faut-il hiérarchiser des niveaux d'incidence entre les tendances d'un genre et les choix d'un individu ? Connoter les agissements, n'est-ce pas incriminer ou acquitter arbitrairement, et donc biaiser la responsabilité individuelle ?

Ensuite, chaque personne se retrouve privée de son entièreté psychique, de ce processus d'individuation par lequel le meilleure et le pire de nous-mêmes dialoguent et évoluent tout le long de la vie. Ai-je le droit d'avoir en puissance toutes les dimensions de l'être humain ? Comment être effectivement victime si je n'ai pas moi-même la capacité d'être bourreau ? Comment supposer le fait de ne pas être agresseur si je n'ai pas cette prédisposition ? Comment établir une différence entre hommes et femmes si les deux ne sont pas constitués des mêmes principes en présence variable ?

Comment comprendre la mécanique d'un phénomène s'il est abusivement appréhendé de manière genrée, réduit à un seul pan de sa manifestation, bien que ce pan soit majoritaire ?

Sur un plan statistique, les agresseurs recensés sont principalement de sexe masculin. Ce constat mérite d'être considéré et interprété, il révèle une réalité des sexes et une dynamique des rapports entre hommes et femmes, et il ne souffre d'aucune remise en cause dans ce développement. Toutefois, il ne justifie pas pour autant le fait d'essentialiser l'agression comme étant un agissement typiquement et strictement masculin. À noter que les femmes agresseuses existent et que ce sujet des plus tabous interroge depuis quelques années. Cette occultation en est pernicieuse pour les victimes hommes et femmes mais également pour appréhender cette tendance existant chez la femme.

« You controlled this meeting. You set the time. You ordered the wine. You locked the door. You demanded service and you got angry when he didn't provide it. Ms. Johnson, you have proven that a woman in power can be every bit as abusive as a man. » Catherine Alvarez

Sans concession, le film Harcèlement vient contrecarrer ces conceptions. Son génie, ce n'est pas seulement d'offrir une visibilité aux victimes de genre masculin, c'est de traiter de l'universalité de l'agression sexuelle au travers de cette expérience précise. L'affaire remportée dans le film semble servir la cause des hommes dans l'immédiat alors que cet effort de visibilisation et de reconnaissance sert surtout de jurisprudence à toutes les victimes, hommes et femmes, prouvant que la mécanique qui est mise en lumière repose sur des leviers similaires d'abus et de minimisation dans tous les cas. La théorie de l'essentialisation des genres s'effondre dans le même temps, rendant vaine la stigmatisation qui enferme les individus dans le schéma dominant de l'agression. L'ennemi n°1, c'est seulement le pouvoir qui permet la transgression dans un total sentiment d'impunité.

Au fond, il est peut-être nécessaire de s'intéresser au cas les plus minoritaires pour toucher à l'essence des choses. Ici, l'inaccessibilité à la vérité rend la démarche de divulgation plus impactante. Ce qui est profondément caché est donc un obstacle moteur pour la dramaturgie, générant une expérience toujours plus efficiente et manifeste aux yeux du public.

Court-circuiter la doxa ou comment s'attaquer à la réticence potentielle du spectateur à l'égard de la situation du héros

C’est au travers de ce challenge dramatique — réussir à faire valoir l'efficience et la réalité du récit du héros — que l’agression sexuelle en général resurgit avec force comme une préoccupation pour le spectateur. Cet effort de démonstration que délivre le film permet de générer le passage de l’indifférence et de l’ignorance à la considération et la (re)connaissance. Les enjeux de représentation au cinéma sont si élevés qu'ils font de ce médium un révélateur puissant.

Le processus d'identification du film est lui aussi hors du cadre habituel des récits. À n'en point douter, l'équipe de mise en scène a bien conscience des enjeux d'inconscience de la société au moment de son développement. Ils savent pertinemment que l'adhésion du public n'est certainement pas acquise et que les croyances sociétales contredisent les faits et réalités avancés dans le film, mais le but est justement de renverser la balance et de générer la prise de conscience.

Au départ, le spectateur ne doit pas nécessairement s'identifier au héros, bien que le but du réalisateur est d’en arriver à cette identification, car il est initialement assimilé au réseau de personnages sceptiques et indifférents. Cet écart est fondamental, c’est le chemin à parcourir pour le public tout le long du film.

D'ailleurs, l'identification ne repose pas spécialement sur le fait d'avoir subi la même expérience que le héros mais sur le fait de comprendre la difficulté avec laquelle le héros cherche à faire reconnaître son vécu méprisé. L'identification n'est pas liée au sujet mais à la compréhension du rapport volonté/obstacle inhérent à l'histoire du héros. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez être empathique qu'avec le récit de personnages masculins. Ce n'est pas parce que vous êtes infirmier que vous ne pouvez regarder que des films sur les infirmiers. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire sans enfants que vous ne pouvez regarder que des films avec des personnages célibataires et sans enfants. D'une part, vos projections imaginaires vous offrent des expériences authentiques qui vous vivez intérieurement et dont les vécus seront irréductiblement vôtres. D'autre part, les enjeux d'identification reposent entre autres sur des ressentis et des émotions universaux tels que le manque, l'absence, la frustration, le désir, d'où l'importance de circonstances pertinentes, de bons objectifs et obstacles, et d'une bonne appréhension des situations de la vie. L'empathie d'un spectateur envers une situation tient à la bonne recréation de ces ressentis par le film. Les enjeux dramatiques viennent s'intéresser au récit et au traitement du sujet (pertinence de l'histoire, cohérence et crédibilité, justesse du développement et du point de vue, intéressement et compréhension du public) alors que les enjeux identificatoires viennent s'intéresser aux ressentis et vécus du spectateur (compréhension des enjeux intérieurs du héros et de son environnement, reconnaissance des vécus universels, partage des ressentis du héros, lisibilité émotionnelle du rapport objectif/obstacle, universalité du thème).

Le but du film est de venir bousculer les croyances passives du spectateur, celles qui sont adoptées parce qu'elles font l'unanimité, qu'elles épousent les évidences premières ou qu'elles répondent à système de croyances collectives qu'il n'est jamais bon de venir remettre en question. Sa stratégie, c'est d'offrir tout le long de l'histoire un éclairage maitrisé qui accompagne la prise de conscience progressive du spectateur. Étape par étape, en se servant aussi des témoignages et plaidoiries lors des scènes de médiation, les idées sont présentées au spectateur dans un ordre précis afin de générer compréhension et sentiment d'évidence.

Incontestablement, le film s'attaque au traitement d'une situation délicate et part d’une adhésion non acquise. Alors que l'opposition à son point de vue reste palpable, il maintient la complexité de son sujet et entretient un rapport non consensuel avec le spectateur. Cette ambivalence, perturber le spectateur et lui frayer un chemin bienveillant, est une démarche à la fois sincère et salvatrice.

LA THÈSE DU POUVOIR OU « LE JEU DE L'HOMME »

La femme de pouvoir agresseuse : le profil inconcevable

Manifestement, le profil de la femme de pouvoir agresseuse ne serait pas crédible. Le cinéma en témoigne, ce développement n'a jamais existé car aucun récit n'avait eu l'audace de mettre une femme dans cette position supérieure et ainsi capable du pire. Quelques films récents ont développé des récits avec des femmes de pouvoir sans jamais tendre vers des comportements répréhensibles ou abusifs. Est-ce ce potentiel agressif qui est impensable ou une stature aussi dominante qui l'est ?

En regardant attentivement les films existants, les agresseuses ont effectivement été représentées mais les traitements employés en disent long sur certains préjugés. En effet, elles ne sont jamais dans une position de pouvoir et de pleine conscience de ce pouvoir mais toujours dotées de problèmes psychiatriques, en position d'infériorité socialement, sujette à la fascination d'un homme puissant. Ce qui manque, c'est l'indépendance dans cette jouissance. Sans conteste, ces choix en restent dramatiquement intéressants mais cette posture — celle de femme de pouvoir — apparaît définitivement aussi inédite qu'impensable.

En s'intéressant à la manière dont les femmes sont représentées lorsqu'elles cherchent à dominer, une question s'impose : Si l'homme est présenté comme prédateur par essence et non la femme, cette dernière est-elle prédatrice en étant nécessairement malade mentalement ? Pourtant si l'un des sexes est considéré malade mentalement lors de ce type d'agissements, pourquoi l'autre sexe n'aurait pas le droit à ce même diagnostic ? À l'inverse, peut-on envisager chez la femme une potentialité prédatrice en puissance étouffée ou censurée ?

Au fond, le récit cherche à prouver que lorsque la femme agresse, cela peut être aussi par un défaut d'éducation ou de tempérament, par manquement psychologique ou mauvais jugement moral, par la démonstration d'une contre construction culturelle. Il n'y a pas seulement un motif de fascination ou un trouble psychiatrique derrière cet acte (bien que ce motif pourrait également arriver en position de pouvoir)

Le « jeu de l'homme » brillamment adopté par la femme en position de pouvoir

Dans le film Harcèlement, le personnage de Meredith Johnson est absolument déroutant. Incroyablement virile, elle exprime avec une totale aisance sa connaissance des (en)jeux de pouvoir, des abus qui s'exercent, affirmant vouloir en user au même titre que les hommes, ces derniers qui ont confectionné ce jeu auquel elle souhaite elle-même participer.

Pleine de potentiel, Meredith est une femme compétente dans son métier, prouvant assez rapidement qu'elle est aussi particulièrement compétente dans cette arène. Est-ce lié ou indépendant ?

Au gré de ses répliques, on peut réaliser qu'elle en a pleinement conscience et qu'elle ne s'en cache pas. Ici, Meredith ne joue pas à l'homme en inhibant son propre sexe mais elle s'intègre plutôt en tant que femme dans ce jeu de pouvoir. Elle le fait en tant que femme capable d'adopter les agissements culturellement admis de l'homme.

Visant cette ascension au sommet, elle use des attraits avantageux culturellement reconnus à la femme : son physique et ses atouts, le désir qu'elle suscite, sa connaissance des artifices féminins efficaces et emploie les mêmes types d'attraits attribués aux hommes qu'elle sait également maîtriser : la stabilisation qu'elle provoque par son attitude virile (en contraste avec l'attitude féminine censée être plus douce), son agressivité latente et son habilité à gérer le conflit, sa robustesse et sa capacité à supporter la pression, sa compréhension des mécanismes du pouvoir.

« I played the game the way you guys set it up and now I'm being punished for it. » Meredith Johnston

Ce qui la rend si redoutable, c'est d'être en maîtrise des atouts féminins et masculins. Est-ce qu'en acceptant sa fragilité, dont celle d'être un homme victime, Tom Sanders ne finit pas par devenir aussi fort, si ce n'est plus fort qu'elle à ce jeu des sexes où priment des croyances erronées et des préjugés ?

La revanche féminine pour sortir de la victimisation ordinaire ou comment être pour et contre son sexe en même temps

C'est dans un sentiment de revanche que Meredith Johnston œuvre dans ce milieu. Ayant pleinement conscience des préjugés que subissent les femmes, elles cherchent à en être la démonstration inverse, l'antithèse désormais puissante, brillant par sa féminité prodigieuse et virile au milieu des hommes. Elle s'exalte dans cette posture et dans sa manière d'être « meilleure que les hommes à leur propre jeu ».

Sans scrupule, elle se valorise comme femme hors normes, quitte à mépriser plus généralement la dynamique de son sexe qu'elle semble elle-même identifier comme faible. Elle met en avant le fait qu'elle est une femme telle qu'on ne l'attend pas. Cette attitude fait complètement écho à une rivalité féminine bien entretenue, tendance ordinaire qui repose sur un principe d'écrémage, les femmes faisant d'abord une présélection entre elles-mêmes pour que les meilleures, considérées comme des élues, accèdent in fine à un niveau supérieur de compétition tenu par les hommes. Là où le film fait une nouvelle fois preuve d'intelligence, c'est qu'il vient justement s'attaquer à ce mythe de la rivalité féminine pour mettre en avant des personnages féminins solidaires, capables de dépasser ce jeu puéril et témoignage d'un sabotage collectif. Ces personnages secondaires, d'un grade inférieur bien que qualifié, viennent justement contredire le discours et la pratique de Meredith Johnston.

Au travers de cette illustration, on en revient au jeu du pouvoir. Plus la place désirée est rare et inaccessible pour une certaine caste, plus les individus de cette dernière vont sacrifier leur propre identité pour s'assimiler au groupe qui détient et régit l'accès à cette place. Le singulier est sacrifié, le groupe est sacrifié, la norme délibérément discriminante devient l'objet du conflit et l'outil de la domination.

« That's a good idea for a girl, huh? (laughs) » Meredith Johnston

Par-delà le désir de vengeance initiale, il y a aussi la blessure. Il y a en Meredith un besoin d'échapper à ce statut de victime tenace qui poursuit le genre féminin. En revendiquant sa peau dure, elle écarte toute assistance ou ménagement généralement accordée aux femmes. Par ailleurs, derrière sa complicité avec la gent masculine se cache sans doute une colère liée au fait que les hommes aient la mainmise sur ces postes de pouvoir qu'elle souhaiterait à la portée des femmes, à sa portée, sans devoir redoubler d'efforts.

On sent chez elle cette jubilation et cette fierté d'être à hauteur d'homme, cette potentialité qui l'émancipe de ce carcan étouffant et victimaire qu'entretient la société. À défaut d'être seulement ambitieuse et acharnée, elle prend en modèle ces figures masculines impitoyables et assume son droit et sa volonté d'être du même acabit. En faisant cela, ce qu'elle cherche à se prouver, c'est qu'elle ne sera jamais victime, comme si c'était finalement le moyen de sortir de la victimisation de son sexe.

N'ayant pas réussi à se construire en s'émancipant de cette image réductrice, et donc d'assumer pouvoir être victime et bourreau au même niveau de potentialité, Meredith cherche à se défaire d'un extrême imposé en tendant vers un autre radical qui devrait l'en libérer, quitte à adopter une attitude répréhensible et enfreindre délibérément les limites. Enfreindre le cadre, c'est aussi une manière de s'assurer d'en être sorti.

Alors que Meredith a vaillamment combattu les préjugés de son sexe l'empêchant d'atteindre les postes de pouvoir, elle contraint les hommes à vaincre les propres préjugés de leur sexe qui leur empêchent d'être reconnus victimes.

Le jeu de pouvoir : la source de l'abus et des dérives

Rapidement, le film vient s'intéresser à ce jeu du pouvoir et à ses leviers, montant que pour réussir à prouver le harcèlement ou l'agression, il faut surtout révéler la répartition inégale des pouvoirs et les rapports de domination qui favorisent les abus. Dans cette approche, l'acte sexuel est présenté comme un moyen d'exercice de cette ascendance, comme caractérisation de la nature de la domination et non comme motif en soi de cet acte. Cette appréhension du délit sexuel ne retire en rien la gravité de l'agissement et l'importance du traumatisme, bien au contraire. Pour réussir à obtenir justice, il faut comprendre le mécanisme qui le soutient et établir ce qui a permis l'existence de cette situation. Ce sont précisément ces aspects qui vont venir mettre le doigt sur les circonstances de l'agression : la pression exercée, le consentement bafoué, le caractère inapproprié de la situation initiale, etc.

« Sexual harassment is not about sex. It's about power. She has it. You don't. » Catherine Alvarez

Au sein de l'entreprise, on comprend très vite qu'il existe une hiérarchie du pouvoir. En effet, les rapports de domination sont interdépendants et établis par niveau. Dans cette chaîne, on est tous le bourreau et la victime de quelqu'un. Ainsi, Tom Sanders victime de Meredith Johnson est lui-même bourreau de sa secrétaire. Meredith Johnston pouvant être victime de quelqu'un ayant l'ascendant sur elle.

Le film prend la peine d'offrir cette compréhension à son héros, ce dernier finissant par appréhender ce milieu avec un regard nouveau et réalisant qu'il a possiblement eu un comportement abusif. La victime a donc ce potentiel agresseur, dans le même temps, ceci annulant en rien ces deux réalités concomitantes et distinctes.

Cette expérience en entreprise peut s'appliquer dans d'autres espaces dans lesquels hiérarchie et rapport de pouvoir peuvent s'inscrire. Le harcèlement sexuel au travail était certainement le prétexte le plus approprié pour étayer la thèse générale du film et la rendre lisible au spectateur.

Ce qui était donc revendiqué comme le « jeu de l'homme » devient seulement le « jeu du pouvoir », les sexes n'étant que des moyens différents d'atteindre une fin identique : domination et impunité.

LES CROYANCES AUTOUR DU DÉSIR

Le désir irrépressible de l'homme justifié par avec la désirabilité incompressible de la femme

En portant attention aux diverses croyances sociétales, on se rend compte qu'elles offrent une structuration bien arrangeante des rapports entre les deux sexes, la question du désir ne faisant pas exception. Quoi de plus facile que de justifier le désir débordant de l'homme par la désirabilité permanente de la femme ? C'est de cette manière qu'on arrive à maintenir l'inégalité entre l'homme et la femme à l'égard du désir, tout en justifiant préalablement les excès possibles de tout le genre masculin. Malgré les apparences, cet arrangement dessert autant la femme que l'homme.

En effet, les choses pourraient se résumer ainsi : le désir de l'homme est considéré comme irrépressible car il est soumis au caractère désirable de la femme qui est lui-même incompressible tandis que le désir de la femme n'est pas reconnu de la même teneur car le caractère désirable de l'homme n'est quant à lui pas systématique.

En mettant le système à l'épreuve, l'édifice s'effondre pour laisser voir les intentions qui se cachent derrière cette chimère. En venant enfermer le désir de l'homme dans un principe libidineux incontrôlable et pulsionnel, c'est l'objectification et la désirabilité de la femme qui sont réellement mis en gage. Ce qu'il faudrait comprendre, ce serait que l'homme est pulsionnel pour des raisons biologiques, peut-être évolutionnaires, et que la femme n'a jamais ce désir conséquent et possiblement ravageur car l'homme n'est pas systématiquement désirable, même s'il est lui-même objectivement séduisant par ces attributs physiques tandis que la femme est systématiquement désirable même lorsqu'elle n'est pas objectivement attractive (phénomène fumeux que l'on pourrait nommer le syndrome loufoque de l'infirmière pas séduisante qui « donne la trique » si elle s'approche du sexe de l'homme).

Ce qui est donc démontré ici, c'est la dynamique des rapports de force justifiée et soutenue par des croyances sociétales autour de deux désirs prétendument dépendants et opposables, reposant sur un principe synergique. C'est la domination intégrée de l'un qui explique la soumission tout aussi intégrée de l'autre, bien que la théorie ne repose sur aucune véritable justification. Pour ce faire, la théorie sur le désir de l'homme a besoin de la théorie sur le désir de la femme, et réciproquement, afin de se légitimer mutuellement. C'est donc ici une cohérence tout à fait factice, une croyance dépourvue de preuves.

Sans attendre, il faudrait peut-être mettre l'accent sur le désir de la femme plutôt que sur son quotient de désirabilité, et ainsi rappeler que lorsqu'on évoque son désir, on fait d'elle un sujet. En effet, la désirabilité systématique de la femme lui retire de facto le choix d’être désirable, amenuise son emprise sur l’effet qu’elle produit ou qu’elle veut délibérément produire, et la réduit fatalement au risque de susciter du désir et donc de devoir en assumer les conséquences malgré elle. Vouloir susciter le désir, c'est déjà s'approprier la situation et marquer un début de consentement. En fin de compte, rappeler incessamment la désirabilité de la femme, c'est déjà soutenir l'idée d'une excitation inévitable de l'homme.

D'ailleurs, le film ne manque pas de prouver que ces croyances sur le désir peuvent être dangereuses, surtout si elles sont utilisées avec malveillance. Alors que la désirabilité de la femme est normalement une excuse utilisée par l'homme pour exprimer son désir irrépressible justifiant un débordement, ici c'est la femme agresseuse qui va user de cet argument pour faire délibérément accuser l'homme d'un abus indubitable et anéantir sa posture de victime. Et si cette croyance originairement profitable pouvait vraiment causer du tort à l'homme ?

Le désir féminin : un désir lui-même en droit d'être possiblement irrépressible à l'instar de celui de l'homme

Dans cette peur désormais commune de rendre les choses infiniment complexes et nuancées, le désir se retrouve lui aussi littéralement genré, donnant à chacun des sexes une tendance particulière et prétendument essentielle.

Le désir féminin est généralement appréhendé comme contenu et contrôlable, étroitement corrélé au sentimental et d'une nature tendre, bien que possiblement fantasque. Autrement dit, le désir féminin est inoffensif. Comme évoqué plus haut, le désir masculin est quant à lui à son antithèse, notamment considéré comme débordant et incontrôlable, irrépressible, strictement distinct du sentiment amoureux, soit possiblement prédateur.

Ces appréhensions rigides contribuent en partie à l'impossibilité d'envisager la « femme agresseuse » et cela pour plusieurs raisons apparentes : l'absence d'une libido pulsionnelle et indépendante du sentiment, le caractère soi-disant limité et donc limitant de son abondance, la nature contrôlée et contrôlable du désir. Ce carcan vient littéralement éteindre la flamme du désir intérieur et empêche la création de projections d'un autre type.

Les femmes peuvent-elles être excitées et dépourvues d'affect dans leur intimité ? Une femme peut-elle être dotée de ce désir ardent en étant femme et non femme pervertie, femme imitant l'homme ? Et si la sexualité libre et épanouie des femmes reposait sur l'idée de sa meilleure et de sa pire version ?

Sous le joug d'une culture collective emprisonnante, la femme a longtemps été privée d'un épanouissement et d'une liberté sexuels. Au travers de cet interdit de la jouissance, toute énergie sexuelle s'annihile, dont la possibilité d'une sexualité plus extrême, pouvant devenir agressive et donc redoutable. Cette situation limitante vient aussitôt la réduire à son statut de victime tout en occultant son potentiel agresseuse. Par l'inhibition de sa polarité, la femme perd la possibilité d'un équilibre, celle d'une sexualité ambivalente qui la révèle entièrement. La perte est donc double, ne pas jouir et ne pas être entière.

En abordant le problème frontalement, on pourrait peut-être trouver la voie de la libération. Reconnaître à la femme la présence en puissance de cette sexualité outrancière qui ouvre les portes de l'abus, c'est justement lui permettre d'expérimenter et d'éprouver cette sexualité épanouissante et donc jouissive, celle dont elle est privée depuis des millénaires. La modalité de sa liberté sexuelle, c'est la liberté de choisir sa sexualité et de l'incarner au travers de toutes ses dimensions. Il y a une exploration intérieure à entreprendre - passant par la reconnaissance de deux absolus possibles - celle qui part de la frustration pour offrir la voie lumineuse et la voie obscure. S'envisager sous son mauvais jour, c'est autoriser l'émergence de son contraire. Le pire apparaît donc comme la condition sine qua none du meilleur.

En définitive, il est nécessaire d'admettre que ce double potentiel n'est pas nul mais qu'il a seulement été inactif, n'ayant pas rencontré un contexte propice à son enclenchement. Dans cette approche qui nie la face obscure faisant écho à la face lumineuse, on écarte la possibilité d'une complétude, celle d'un désir composé de son entière dimension et donc de son ambivalence. Une femme dotée d'une sexualité pleine, c'est un spectre plus large d'expression : à la fois l'opportunité d'une sexualité épanouie et réjouissante et celle d'un désir excessif qui peut prendre une forme incontrôlable. Les femmes sont-elles prêtes à défendre leur ombre pour s'émanciper ?

« I'm sexually aggressive woman. It's just the same damn thing since the begining of time. Veil it, hide it, lock it up or cut it off. We expect a woman to do a man's job and make a man's money but then walk around with a parasol and lie down for a man to fuck you, like it was still a hundred years ago. No thank you. » Meredith Johnston

LES CROYANCES AUTOUR DU CONSENTEMENT

Ce qui est particulièrement intéressant dans le film, c'est que le harcèlement est clairement mis en scène de manière ambigüe. En effet, le passage connaît plusieurs mouvements qui sèment le trouble dans l'appréciation des faits. Maintenir la complexité des situations apparaît comme la reconstitution la plus fidèle du réel. C'est le moyen de venir questionner le principe du consentement sous tous les angles, en faisant un condensé de plusieurs types de réactions, forçant le spectateur à décortiquer et à se poser les bonnes questions. Cet enchevêtrement reflète la réalité des situations d'agressions.

En résumé, le héros exprime d'abord explicitement son non-consentement avec insistance puis il finit par succomber en revenant vers l'agresseuse dans une réaction pulsionnelle pour ensuite statuer de nouveau sur un refus de l'acte.

De plus, le film confère au personnage masculin des ressources psychologiques et physiques pour justement éviter d’induire une impuissance notoire pouvant justifier son absence de réaction par indisposition ou faiblesse.

Est-ce qu'en revenant vers son « agresseuse », le personnage vient annihiler sa posture première, celle de victime non-consentante ? Le consentement est-il une posture qui se maintient ou un état de fait à un instant T ? Le corps est-il vecteur de signaux du consentement ? Comment faut-il trancher si la réaction du corps contredit la volonté de la victime, si le corps dit « oui » involontairement alors que l'individu exprime verbalement son refus ?

Le consentement n'est pas la manifestation du désir physique mais le positionnement moral

Les hommes souffrent de préjugés tenaces. Ce désir irrépressible avait tout l'air du bon plan, réjouissance et excès justifiés habilement, mais cette croyance s'avère tout aussi pernicieuse que les carcans plus évidents que se coltinent les femmes.

Au sujet du consentement, il devrait y avoir une différence fondamentale entre le désir de l'homme considéré irrépressible et son consentement d'ordre moral. Habituellement, son consentement est appréhendé en corrélation avec la réaction physique, comme si une érection était une validation en soi. Or le consentement ne correspond pas à la réponse physiologique ou au désir exprimé par le corps mais bel et bien à l'acceptation de la situation et à la permission donnée à l'autre d'accéder à notre propre corps.

Consentir, c'est être en accord avec le moment d'intimité et avec la naissance du désir. Consentir, c'est vouloir participer à cette situation. Consentir, c'est vouloir contribuer au maintien du désir et à sa progression. L'important, c'est donc la volonté et le positionnement moral de la personne. Avoir du désir qui se manifeste physiquement ne peut servir de signe de consentement permettant à l'autre d'insister et de rentrer dans un contact intime.

Ici, il est évidemment question d'un agresseur qui vient unilatéralement provoquer le désir et nécessairement de manière volontaire. Il n'est absolument pas question d'un désir suscité simplement par le fait d'être séduisant ou supposément « désiré » par l'autre. Le désir appartient à celui qui le ressent sans être répréhensible tant qu'il n'oppresse pas la personne concernée. Concrètement, il devrait y avoir l'expression physique ou verbale d'une tentative de séduction et l'insistance physique ou verbale d'un rapprochement ou d'un contact après un refus manifesté. Ici, sa supérieure vient susciter et contribuer à un désir qui n'est pas voulu.

« Oh, I forgot. (off notes) You resisted. » Avocat de Meredith Johnston

Tout le long du film, Tom Sanders va s'acharner à faire reconnaître cette distinction. Lors de son interrogatoire, il affirme qu'il a bel et bien eu une érection, qu'il trouve effectivement Meredith Johnston désirable, mais il rappelle surtout qu'il a manifesté verbalement sa position morale et son refus de participer à un moment intime avec sa supérieure avant de succomber et de consentir brièvement sous la pression.

Le positionnement moral : la jonction entre consentement de l'un et responsabilité de l'autre

Désirer, c'est l'expression d'une attraction à l'égard de quelque chose qui pourrait nous satisfaire ou qui nous plaît mais qui n'est pas encore passé sous l'autorité de notre volonté. Vouloir, c'est déjà se positionner et être impliqué moralement dans la réalisation de quelque chose, entreprendre le fait de le concrétiser et donc de l'assouvir. Dans la volonté, il y a déjà une intention incarnée visant quelque chose tandis que le désir apparaît en amont, avant d'être saisi par cette dernière.

Ainsi, un individu qui manifeste un désir (qui plus est, malgré lui), ce n'est pas son positionnement moral ni son consentement avéré. Mais alors, qu'en est-il de la volonté de l'agresseur ?

Si le consentement des victimes repose sur un principe de positionnement moral, la violation de ce consentement par l'agresseur doit l'être tout autant.

En tant qu'homme, commettre une agression sexuelle doit être considéré comme une décision d'ordre moral et non comme une pulsion déresponsabilisante ou tragiquement incontrôlable. Si un homme ne cherche pas à contrôler son désir et qu'il l'impose à autrui, il commet tout simplement un délit et doit être condamné pour cet acte. En outre, la justification psychiatrique s'inscrit dans des cas tout à fait isolés, valable pour tout le genre humain. Surtout, il n'y a pas de défenses suffisantes reposant sur des arguments physiologiques (bien qu'ils soient réels au regard de certaines hormones) ou sur quelconques théories évolutionnaires qui pourraient justifier l'imposition d'une relation sexuelle en raison d'une nature par essence abusive du genre masculin. Ce serait donc la seule faute à la testostérone ?

En tant que femme, il en est de même. Le motif psychologique ou psychiatre constamment employé ne répond pas à la problématique. Il met seulement l'accent sur une dimension avérée en la rendant exclusive et systématique, notamment parce qu'elle répond au récit tenable que le collectif cherche à maintenir (une femme malveillante est forcément déviante et non une posture en puissance). Encore une fois, c'est la croyance qui interdit d'envisager d'autres possibilités.

Ainsi, entre les deux parties d'une agression, il y a nécessairement une dépendance dans leur position. Sans différenciation entre les sexes, il y a tantôt un droit à la manifestation expresse d'un consentement, tantôt une responsabilité en cas de violation du consentement, tous deux valant positionnement moral vis-à-vis de la situation et de l'acte. L'ajustement de ces principes pour des questions de genre ne répond qu'à des considérations ou des croyances collectives qui statuent au regard de solides préjugés.

LES CROYANCES AUTOUR DE L'AGRESSION

Alors que l'on parle des corps - des corps en désir, des corps bafoués, des corps qui dressent des limites de propriété et d'autres qui s'y opposent par l'expression d'un pouvoir - on juge seulement les faits objectifs répondant à des considérations arbitraires, à un système rigide de compréhension, tout en occultant un aspect tout à fait fondamental : les intentions et les vécus des individus de part et d'autre.

Pour dépasser cette approche, revenons-en au phénomène de l'agression et à son essence, et essayons de répondre à ces questions d'apparence simple :

Qu'est-ce qu'une agression ? Est-ce le fait de bafouer la volonté d'autrui et d'enfreindre la limite imposée ? Y a-t-il agression seulement s'il y a un enjeu d'agression physique et donc l'exigence d'une riposte physique à hauteur ? Être considéré agressé, est-ce donc imposer une limite, voir quelqu'un l'enfreindre et devoir signaler cette infraction jusqu'à expérimenter l'insistance de l'agresseur et donc devoir nécessairement répondre physiquement ? Reste-t-on agresseur si l'on a dépassé une limite mais que l'on s'est rétracté après quelques résistances ? Reste-t-on victime si l'on résiste d'abord mais que l'on succombe sous la pression ?

La condition physique de l'homme : avantage ou tare ?

Curieusement, un homme ne peut être considéré comme agressé bien que son positionnement explicite de refus ait été enfreint par autrui. Cette impossibilité reste inchangée même en ayant tantôt reconnu l'insistance de l'infraction par l'agresseur tantôt identifié la persistance du refus de la victime. En effet, l'homme, identifié comme sexe abusivement dominant dans nos sociétés, est dépourvu d'un droit de faiblesse. Peu importe les individualités et les variables, cette option ne lui est pas offerte. S'il est dominant par la position de son genre, il doit pouvoir dominer son agresseur ou bien s'en mordre les doigts de ne pas être capable d'exercer cette domination pour se défendre.

On se retrouve face à un paradoxe tout à fait révélateur. D'un côté, on tente de faire reconnaître l'existence d'une domination masculine que l'on voudrait dissoudre et de l'autre, on afflige l'homme d'une obligation de domination dans ses rapports et on le destitue de toute attitude contraire. C'est pourtant tout ce qu'on devrait espérer d'une véritable égalité des sexes, que l'homme assimile de manière apaisée sa vulnérabilité et qu'il en dispose. La construction sociétale fantasmatique de l'homme est tributaire de celle de la femme, et vice versa. Reconnaître les possibles abus et élans de domination de la femme, c'est admettre la possible faiblesse et fragilité de l'homme.

Dans le cas de la femme agressée, on lui reconnaît plus aisément l'incapacité physique de répondre face à la force masculine relativement induite. En revanche, l'homme devrait pouvoir se dresser physiquement pour empêcher l'infraction et donc canaliser l'agression d'une femme, notamment pour ce même motif de la corpulence.

Concrètement, les réactions à la disposition des hommes apparaissent comme étant multiples. Dans un cas de figure typique où l'homme se fait agresser par une femme, il pourrait user de la force et « lui mettre deux gifles » (pour reprendre des termes déjà entendus), il pourrait la balayer d'un geste et partir les mains dans les poches parce que « c’est trop facile », et puis il a aussi le droit d’avoir été intimidé, manipulé et abusé. Son « non » et son impuissance ont autant de valeur que ceux d’une femme, notamment lorsqu'un homme a assimilé une version de lui-même non violente et vulnérable.

Ces considérations paraissent inoffensives mais elles conditionnent pourtant sévèrement notre appréhension des genres et des rapports qui se tissent entre eux. L'idée n'est pas de considérer l'homme à l'opposé du préjugé qui lui colle à la peau comme s'il fallait naïvement défendre son contraire mais plutôt de l'envisager dans son ambivalence, en laissant au genre une chance de se construire dans toute sa possibilité et dans toute son ampleur.

Le rapport de force : enjeu relatif au consentement et au statut de victime

Le statut de victime ne s'établit qu'en fonction de règles liées au rapport de force. D'après le modèle de notre société, l'agressé ne peut être que celui qui subit l'infraction exercée par un pouvoir ou une force expressément plus forte et non celui qui se laisse subir l'infraction, bien que la limite ait été explicitement verbalisée. Cette croyance vient complexifier, voire même dénaturer la situation. En effet, elle oblige la victime à faire une déclaration à charge bien que la limite ait été enfreinte (pour établir à quel point l'agresseur était-il suffisamment fort pour exercer un pouvoir m'empêchant de réagir), mettant ainsi l'agresseur en posture de « rebrousseur de limites » (il existe donc un seuil de tolérance aussi questionnable que mouvant bien que l'infraction ait été clairement identifiée) et reconnaissant à la victime l'obligation de s'impliquer dans l'agression. En raison des conditions physiologiques des hommes, ils sont jugés avec d'autant plus de sévérité à cet égard en tant que victime.

Pourtant, il est à mon sens entendable que résister à une agression et y participer ajoute un préjudice supplémentaire au préjudice initial. La résistance et la riposte ne sont pas à la portée de tous en raison de capacités psychologiques individuelles mais aussi de principes personnels. Dans le cadre desdits principes, agresser un agresseur est en soi une posture imposée qui peut pousser l'individu à la violation de ses valeurs (tout comme le fait de refuser l'utilisation d'une arme bien qu'elle soit à proximité lors d'une agression). Ainsi, ce refus de participer à un acte d'agression devrait donc être autorisé et légitimé. Quid de ceux qui tuent leur agresseur et encourent la perpétué ?

Qui plus est, résister à une agression ajoute un enjeu performatif. Il faudrait donc savoir se défendre et suffisamment, sans reconnaître au cas par cas des faiblesses ou des incapacités de répondre à hauteur ou qualitativement par rapport à l'agression (un homme reconnu objectivement fort corporellement devrait obligatoirement savoir s'imposer et anéantir l'infraction d'un agresseur à corpulence plus faible). Il y a donc un jugement et une appréciation sur les performances mentales de réaction (avoir les ressources psychologiques pour se dresser face à un agresseur) et les capacités physiques de réponse (je fais 30 kg de plus que mon agresseur, je serais donc dans l'obligation de savoir user de ma force mieux que lui). Pourtant, qui peut confirmer un rapport systématique entre la possession d'un attribut et la qualité d'exécution de cet attribut, notamment en situation de stress ?

Alors qu'elle est prise au dépourvu, la victime devient donc supérieurement responsable du bon déroulement des opérations de l'agression : ne pas riposter trop fort, ne pas trop sous-réagir, canaliser les intentions malveillantes de celui qui attaque.

Peut-on être agressé sans vouloir répondre physiquement ? Doit-on considérer que non réagir par la force devient consentir ? L'absence de réponse physique (par impossibilité ou par choix), est-ce que cela la victime complice de son agression ou pire responsable de l'anéantissement de son statut de victime ? Un signalement verbal devrait-il suffire à faire valoir une agression ou y a-t-il une responsabilité à laisser l'autre agir sans se dresser physiquement ? Faire valoir la violation, est-ce faire durer le refus tout le temps de l'agression ?

La diminution des ressources ou l'altération de la force : un laxisme qui se paye

Sur un plan strictement psychologique, l'agression génère des mécanismes de défense qui enclenchent des réactions mais aussi des impossibilités de réactions. Pour exemple principal, la sidération est aujourd'hui expliquée et reconnue scientifiquement, expliquant l'impossibilité d'agir que rencontrent de nombreuses victimes. À noter que la difficulté propre à la sidération débute en tant qu'incapacité d'établir une analyse et une compréhension de la situation, même si l'agression est explicite et lisible factuellement. Ce n'est donc pas un enjeu d'action mais plutôt de conscience. Le sujet est déconnecté du réel.

La peur des représailles reste également un argument dissuasif pouvant justifier une absence de réponse à l'agression, celles-ci pouvant être d'ordre physique (corpulence supérieure, usages d'armes, etc.) ou d'ordre verbal (pressions et chantages, ébruitement de l'agression pouvant perturber la vie de la victime, etc.).

Enfin, dans l'appréhension populaire, on envisage l'agression sexuelle comme tendance masculine parce que l'usage de la force apparaît comme étant le principal moyen d'arriver à ses fins. Or, cette induction est erronée car l'usage de la force n'est pas l'unique mode opératoire.

Les femmes peuvent employer des procédés pour diminuer la force de l'homme et ainsi générer un avantage décisif pour avoir le contrôle de la situation et parvenir à la domination. L'enjeu de la force n'est donc pas unilatéral. Elle est tant dans son emploi pour canaliser la victime (dont la force est inférieure) tant dans son altération pour affaiblir la victime (dont la force est supérieure). On pourrait donc parler d'une double dynamique de la force : la force innée ou acquise ou la faiblesse d'emblée ou générée.

Au travers de tous ces exemples (qui ne sont pas exhaustifs), on réalise assez aisément que la dynamique de l'agression et sa reconnaissance ne reposent pas simplement sur une force expressément supérieure mais sur l'usage d'une force innée ou acquise de l'un qui réduit la capacité d'interdire de l'autre. Cette approche permet de rendre compte d'une multiplicité de moyens d'action, révélant ainsi chez la femme une possibilité d'obtenir cette force ou ce pouvoir qui vient s'imposer à autrui.

L'agression doit-elle donc être une question de rapport de force (qui s'impose) ou un rapport de volonté (qui se respecte) ?

Au fond, on ne défend pas un droit à une limite mais un droit à la défense de cette limite, celle-ci exigeant une implication jusqu'à preuve de l'impossibilité de cette implication.

À tort, on défend un rapport de force reposant sur des désirs contradictoires alors que l'enjeu de ces situations devrait reposer sur un rapport de volonté n'impliquant pas un rapport de force.

CONCLUSION

En se saisissant d’un préjugé redoutable et en s’y attaquant, le film met un coup de projecteur sur une cause qui n’est plus exclusivement féminine, ni anecdotiquement masculine, mais dont l’intéressement porte sur le fait pur, dépourvu de stigmatisation des genres. Ce qui est brillant, c'est que la femme endosse le rôle du bourreau, elle enfile sa peau tout en adoptant un discours similaire (minimisation, confusion entre plaisir et agression, revendication d'un consentement dans le « non ») tandis que l'homme expérimente une posture traditionnellement féminine, celle de la victime, en revendiquant les mêmes arguments. De fait, ce film fait une démonstration simple mais courageuse : cette inversion du sexe des profils agresseur et victime prouve la similitude des comportements dans les deux cas.

« I do what women have always done, Tom. I deal with it. I don't make a Federal case out of it. You go in tomorrow and work it out. » Suzanne Sanders

Malgré l'attention exclusive portée sur l'expérience de l'homme, le film ne renie pas les enjeux du sujet liées aux agressions faites femmes. D'une part, il accorde à ce phénomène de société une considération véritable et la défense de cet homme victime fait justement le rapprochement entre les deux sexes par l'idée de l'identique. À aucun moment, le propos du film vient minimiser ou réduire cette réalité. D'autre part, le récit de cet homme vient interroger l'accent qui est mis sur l'apparence et l'attraction que devrait systématiquement susciter les femmes. En effet, une femme désirable est elle-même destituée de toute volition ou désir propre étant donné que ce qui prime, c'est un désir masculin dominant à assouvir. Quelque part, il veut impérativement faire admettre à l'audience que son agresseuse était pleine de désir, qu'il est lui aussi bien réel et qu'il doit être reconnu. Ainsi, on en revient à l'idée que reconnaître aux femmes un désir débordant et irrépressible à l'instar des hommes, c'est aussi admettre leur potentiel « agresseuse ». Par cette nouvelle complétude, il en devient possible de leur rendre, en toute situation, une volonté qui leur appartient sous toutes ses formes, constituée de purs épanouissements mais aussi d'abus, et donc tout aussi condamnables. Finalement, cette reconnaissance du profil agresseur féminin offre la possibilité d’une véritable libération de sa sexualité. Le personnage de Meredith Johnson semble totalement lucide à cet égard, affirmant que malgré les différentes évolutions du genre féminin au sein de la société, ce droit à la jouissance reste impossible, notamment en raison du tabou qui touche à la libido des femmes.

Grâce au traitement de ce film, l'agression est réduite à des principes simples mais essentiels. Une agression est une agression. Un « non » est un « non ». On arrive enfin à identifier un droit commun qui unit les hommes et les femmes plutôt que de favoriser un affrontement ou des postures opposables. C'est une réalité en partage, un dialogue intersexe, un phénomène complexe qui repose sur les mêmes mécanismes.

Le plus fréquemment, l'homme part avec un désavantage, à savoir le fait que son sexe n'ait pas de légitimité à se retrouver dans cette posture de victime, alors que les femmes agressées ont souvent du mal à faire valoir leur préjudice, notamment au regard de ce quotient de désirabilité indéfectible.

Cette fois, les deux sexes partagent un récit commun - fait pour fait - et l'homme se retrouve dans la difficulté à faire valoir la réalité de l'événement. Pour hommes et femmes, il dresse la réalité de ce qu'est une agression en abordant les faits, les dynamiques, les rapports de forces et les abus.

« "No" means no. Isn't that what we tell women? » Catherine Alvarez

Cette façon d'appréhender le phénomène de l'agression et de décortiquer l'enjeu sociologique n'a pas seulement pour but de révéler la terrible invisibilisation que subissent les hommes agressés mais plus pertinemment de mettre aussi le focus sur la possibilité des femmes à ne plus être victime. Dans une démarche communément émancipatrice, ne pas essentialiser le potentiel prédateur des hommes, c'est également s'empêcher de le faire pour le potentiel victime des femmes. D'une part, les hommes peuvent rompre avec le sentiment inéluctable qu'ils sont des prédateurs en puissance et les femmes peuvent s'émanciper d'un statut de victime induit et énoncé comme irrévocable. Tabou de grand ampleur, il faut percer au grand jour cette double vérité et réussir à la faire voir pour empêcher le maintien du cercle vicieux.

Rétablir la posture victime de l'homme, ce n'est pas seulement « apporter attention à un genre qui n'en a pas besoin », c'est surtout déstabiliser la croyance entretenue de l'absolue dominance masculine et rompre avec la tradition hégémonique de l'homme pour enfin révéler l'efficience de son contraire. Les femmes peuvent enfin sortir de cette idée qu'elles seront inéluctablement et systématiquement dominée par les hommes.

Le film cherche à penser une nouvelle égalité des sexes, dans le meilleur et dans le pire. C'est dans cette double dynamique qu'il crée un espace commun à se partager. On peut donc envisager une égalité sans sacrifier quoi que ce soit ni qui que ce soit des deux sexes, en laissant à chaque genre la possibilité de disposer de son potentiel et à chaque individu la possibilité de créer un rapport personnel à son genre. Clairement, il n'y a pas besoin de sacrifier les victimes de sexe masculin pour réussir à faire valoir les victimes de sexe féminin. L'homme n'est pas à sacrifier, les deux sexes sont à chérir.

En incitant les individus à forger leur propre récit, on permet l'anéantissement des préjugés et des croyances collectives fallacieuses, celles qui maintiennent les comportements nocifs que certains subissent et d'autres adoptent, malgré eux. Au même titre, il y a un processus de déculpabilisation des victimes et de responsabilisation des agresseurs pour chaque genre. Enfin, il est question de jouer avec les mêmes cartes et les mêmes règles. Hommes et femmes doivent accepter et intégrer la part d'ombre de leur humanité.

Figure désormais emblématique, la pugnacité du héros pour faire valoir son agression devient une inspiration pour toutes les victimes, tous sexes confondus. Enragé par les sévères préjugés dont il est pour le coup victime, il s'acharne pour faire valoir un droit à ce statut « d'agressé » et permettre cette reconnaissance. Même si les femmes ont techniquement plus de facilité à faire admettre leur posture de victime, on remarque toujours une sous-déclaration des agressions. Quelque part, malgré la visibilité, l'enjeu est toujours trop lourd, même pour elles.

Ici, malgré son statut minoritaire, le héros est prêt à aller jusqu'au scandale, à révéler son cas pour le soumettre aux yeux de toute la société, pour ainsi pointer les contradictions et les croyances aussi douteuses qu'erronées qui animent cette réalité du quotidien.

Sur un plan dramaturgique, le film vient complètement renverser certaines idées reçues. En effet, l'identification est un art subtil reposant sur des principes cachés. L'empathie tient à la reconnaissance profonde d'une universalité des thèmes. Prendre un héros masculin pour mettre en lumière une cause plus généralement féminine n'est pas antinomique (et inversement). La reconnaissance du spectateur - homme ou femme - tient à sa compréhension des enjeux émotionnels, des enjeux de vie, et au caractère commun à tous les humains.

Par une empathie nouvelle, l'accès à cette problématique résonne comme une première fois, venant ainsi éclairer et émouvoir dans le même temps. Ainsi, le film Harcèlement apparaît aussi comme un film pour les femmes, évocateur et identificatoire pour un public féminin.

L'autre stratégie intelligente, c'est d'avoir surfé sur la vague du thriller érotique, film doté d'un casting entre deux sex-symbols au potentiel physique attractif et objectivement désirable, développant un passif sulfureux aux deux personnages. Tant sur un plan intradiégétique qu'extradiégétique, ces éléments viennent complexifier la compréhension de la situation du héros et ainsi noyer les évidences déjà précaires dans son cas de figure.

Cinéma du soupçon, la stratégie du film s'inscrit dans une tradition rigoureuse et déterminée à toucher les vérités. La suspicion est une attitude qui ne s'interdit pas de croire mais qui s'évertue à repérer les illusions. Quelque part, en ayant vu bien plus loin que le niveau de conscience de son époque, Harcèlement est encore un film avant-gardiste qui dépeint un phénomène qui n'a pas encore été complètement révélé, bien que plus apparents depuis quelques années.

LE VIOL DE L'HOMME : UN TABOU PERSISTANT EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

La problématique particulière de l'invisibilisation masculine

La question de l’invisibilisation masculines est complexe car elle part littéralement de zéro. Les victimes masculines dites « invisibilisées » contribuent à ladite invisibilisation.

Dans notre expérience collective, celle faite d’apparence, de coutumes et de croyances, les hommes ont plus de mal à se reconnaître victime (tandis que pour les femmes c’est intégré et reconnu de tous), c’est pour cette raison qu’ils contribuent eux-mêmes au maintien de certains mythes autour du viol des hommes. En tant qu'homme, reconnaître des motifs qui justifient l'idée d'un possible viol masculin, c'est aussi admettre que le récit collectif fait fausse route depuis des bien longtemps et que la posture masculine est à revoir, à repenser, à requestionner. Il faut être prêt à ébranler soi-même ce qui constitue une fondation solide, bien qu'illusoire.

Par ailleurs, les femmes ont plus de mal à se reconnaître elle-même agresseuse (tandis pour les hommes c’est aussi assimilé par l'ensemble de la société) et les hommes viennent eux aussi contribuer à cette négation du profil agresseur féminin. En quelque sorte, les femmes agresseuses sont elles-mêmes protégées et des responsabilisées par les hommes, alors que dans l’ombre, des témoignages et des statistiques racontent une autre version, celle de la réalité occultée. L'impossible victimisation masculine provient donc de la négation de la faiblesse de l'homme et de la dissolution du profil agresseur, notamment le féminin (car l'agression de l'homme par l'homme est quant à lui plus admissible).

Au final, on a l'impression que ce qui prime, c'est le récit collectif tenable et faussement cohérent qui maintient un certain ordre, au détriment de victimes particulières incapables de porter leur voix. À l'instar de tous les tabous, les individus eux-mêmes empêchent inconsciemment la révélation par peur viscérale de ne pas supporter l'éclatement de la vérité.

Jusqu'alors, l'enjeu de cette reconnaissance a peut-être été trop lourd, la perte de ce statut apparaissant comme trop grande, mais qu'une nouvelle vision de l'égalité met la force et la vulnérabilité sur un même niveau, permettant ainsi de valoriser le sens et la portée de cette victimisation. Ainsi, ce travail devrait peut-être commencer par les hommes.

Le viol de l'homme sur un plan juridique

Sur un plan juridique, on remarque un retard considérable dans la prise en charge et la reconnaissance du phénomène du viol de l'homme. Les lois, incroyablement récentes, viennent prouver la difficulté et la lenteur avec lesquelles la justice tend à épouser et comprendre la réalité de ces situations, favorisant un déni par l'absence de mesures, ce qui entretient l'existence de ces situations. La non-actualisation de la loi prouve une non-actualisation du monde.

De manière tout à fait surprenante, les législateurs n'ont pas l'intuition de supposer une égalité des sexes dans le cadre d'une agression ni de maintenir une présomption d'innocence ou de culpabilité équivalente, quitte à laisser lors des procès chaque individu défendre son vécu et ses actes au regard d'une règle générale destinée à tous. Non, la loi s'aligne aux préjugés sexistes et vient littéralement occulter la réalité du phénomène et des vécus masculins. Étonnamment, les lois concernant les agressions sexuelles et les viols sont imprégnées des considérations populaires et stigmatisent tant les agresseurs que les victimes alors que les lois d'un autre ordre n'ont pas ces caractéristiques genrées. Elles entretiennent une différence, visiblement naturelle et ordinaire, celle qui découle du fameux récit collectif qui soutient que l'homme est essentiellement prédateur et de la femme essentiellement inoffensive.

Tant que la réalité n'est pas dévoilée et que les victimes ne sont pas révélées, la loi reste passive, s'adaptant seulement aux considérations qui animent la société, en attente d'une réclamation de reconnaissance et de justice de la part des parties lésées. Tant que les victimes hommes n'auront pas fait valoir l'efficience de ce phénomène, la loi ne fera aucune proposition allant dans ce sens. Il n'y a aucune initiative à attendre de la justice elle-même sujette a des aprioris.

Quelques lois qui marquent la reconnaissance tardive

Le cas de figure français

Le projet de loi mené par Marlène Schiappa et adopté le 1er août 2018 a permis l'introduction dans la définition juridique du viol le cas des hommes et des garçons ayant subi des fellations forcées ou ayant été contraints de pénétrer l'auteur du viol. [1] L'article 222-23 du Code Pénal a ainsi été modifié :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

Jusqu'en août 2018, un homme ou une femme forçant un autre homme ou une autre femme à pénétrer ne permettait pas à l'individu contraint et abusé d'être considéré violé au regard de la loi car la règle ne prenait pas en compte la pénétration perpétrée sur l'auteur du viol. Depuis, le viol devient désormais l'acte d'être pénétré et d'être forcé à pénétrer. En l'espèce, dans le cas de figure où la femme agresse un homme, elle peut le faire par intrusion d'objets ou en forçant l'homme à la pénétrer. Par des principes génériques et plus élargis, la loi englobe les différentes modalités du viol sur l'homme. Auparavant, aucune règle ne voulait prévoir cette réalité et ces situations, les réduisant seulement à des agressions sexuelles. Cela fait donc seulement trois ans qu'un homme peut être reconnu violé juridiquement en France.

Le schéma anglais

Le droit anglais a lui aussi été particulièrement lacunaire, omettant de prendre en compte la victimisation masculine et ne considération que le viol perpétré sur les femmes. À défaut d'être vague, l'élaboration des textes est justement trop précise, insistant sur des termes comme « vagin » ou « pénis » pour qualifier respectivement la partie intime de l'agressé et de l'agresseur, de sorte que la victime est forcément une femme et l'agresseur forcément un homme. Avant 1994, un homme était « inviolable », même si agressé par un homme.

Le rapport de recherche An overview of the literature on female-perpetrated adult male sexual victimization par Fisher, Nicola L. and Pina, Afroditi (2013) résume avec clarté et pertinence l'évolution de la position du droit anglais sur le phénomène du viol de l'homme [2] :

« Auparavant, le droit anglais définissait le viol de manière restrictive comme une pénétration purement vaginale et n'incluait pas la pénétration anale des hommes. L'amendement à la loi sur l'ordre public et la justice pénale (1994) a redéfini le viol pour y inclure la pénétration anale, en raison de problèmes d'inégalité. En effet, auparavant, la pénétration de l'anus d'un homme était définie comme une sodomie non consentie, pour laquelle la peine était moins lourde que pour la pénétration anale ou vaginale d'une femme. L'amendement a été créé pour inclure le viol d'un homme par pénétration anale, augmentant la peine pour une telle violation à celle du viol des victimes féminines. Toutefois, cette définition restait limitée, car la pénétration ne pouvait se faire qu'avec un pénis, de sorte que la victime masculine était uniquement considérée comme ayant été violée par un homme.

Comme il était déjà supposé précédemment sur les croyances sociétales, la loi suit la norme revendiquée par le récit collectif. Ainsi, malgré la volonté de réformer le droit, le viol de l'homme ne peut être occasionné que par un autre homme, certainement parce que le profil de la femme agresseuse n'est pas conscientisé et donc acceptable.

« Aujourd'hui, la définition légale a été encore élargie, mais elle reste biaisée par rapport au sexe. Selon la définition légale actuelle du viol, définie par la loi sur les infractions sexuelles (2003) :

"Une personne (A) commet une infraction si : (a) elle pénètre intentionnellement le vagin, l'anus ou la bouche d'une autre personne (B) avec son pénis, (b) B ne consent pas à la pénétration, et (c) A ne croit pas raisonnablement que B consent" (p.2).

Par conséquent, la définition juridique suppose que seuls les auteurs masculins peuvent commettre un viol puisqu'elle stipule que la pénétration doit être effectuée par un pénis pour être légalement considérée comme un viol. Bien que cette définition accepte le viol des hommes, elle est biaisée par le sexe de l'auteur et, par conséquent, le viol commis par des femmes n'est pas reconnu. »

Malgré ces deux tentatives de faire évaluer la grille de lecture juridique, la loi persiste à ne reconnaître que la victimisation masculine par un autre homme mais n'envisage nulle part le profil de la femme agresseuse, encore moins agissant sur un homme. Par un déni tout à fait inouï, on ne peut que constater l'impossibilité de créer une loi qui pense cette situation. Encore aujourd'hui, un homme ne peut toujours pas être considéré violé par une femme en Angleterre.

L'exception américaine

La situation juridique américaine est enthousiasmante. En effet, dans son approche légale du viol, elle applique une totale égalité des sexes, ne prenant pas la peine de stigmatiser les victimes et les agresseurs, de sorte que ce sont les affaires qui incriminent tel ou tel sexe, sans préjugé ni a priori.

« De nombreux Etats ont adopté des lois de "réforme des statuts du viol" qui définissent le viol comme "une pénétration sexuelle non consensuelle". Cette définition n'est pas biaisée par le sexe et inclut toute pénétration sexuelle forcée pratiquée par l'un ou l'autre sexe sur des hommes et des femmes. Contrairement à la définition légale du Royaume-Uni, elle ne précise pas que la pénétration doit être effectuée par l'insertion d'un pénis. La "pénétration sexuelle" comprend "les rapports sexuels, le cunnilingus, la fellation, les rapports anaux ou toute autre intrusion, aussi légère soit-elle, de toute partie du corps d'une personne, mais l'émission de sperme n'est pas requise". Par conséquent, le viol est défini comme toute forme de pénétration non désirée. »

Aux États-Unis, il y a donc la possibilité d'une reconnaissance juridique du viol de l'homme, que ce soit par un homme ou par une femme.

Quelques chiffres

• Bien que les cas soient sous-déclarés, l'ensemble des rapports statistiques qui traitent des délits sexuels commis par les femmes situe entre 4 % et 24 % les délit impliquant des garçons et 6 % à 13 % ceux impliquant des filles (Kaplan & Green, 1995).

• En 2005, les résultats d’une vaste enquête américaine établissent que 40 % des hommes ayant été victimes d’agression sexuelle pendant leur enfance rapportent que leur agresseur était de sexe féminin [3].

• Un rapport du Département de la Justice des États-Unis indique que « parmi les 39 121 hommes détenus en prison qui ont été victimes d'un abus sexuel par un membre du personnel, 69 % ont rapporté avoir eu une activité sexuelle avec une femme du personnel et 16 % de plus ont répondu avoir eu une activité sexuelle avec une femme et un homme du personnel » [4]. Il est important d'insister sur le fait que les viols en prison ne sont pas les seuls contextes d'agression et qu'il existe une victimisation masculine dans des situations plus quotidiennes. Néanmoins, il est possible de considérer que le milieu pénitencier attribue à des femmes, celles qui sont membres du personnel, une position de pouvoir et une autorité qui peut visiblement pousser le genre à l'abus, faisant ainsi le témoignage de ce potentiel bien présent en lui. Le viol commis en prison sur hommes et femmes étant davantage reconnu, il est donc plus aisé de mettre en exergue la possible victimisation masculine et le profil agresseur féminin.

Afin de mieux prendre connaissance des chiffres existants, le rapport de Martin Fiebert (2000), References examining men as victims of women's sexual coercion, propose un rassemblement des plus complets d'un ensemble de statistiques concernant la victimisation masculine et féminine, avec un accent particulier sur la coercition et l'agression féminine [5]. Dans son objet d'étude, il avance que « parallèlement aux préoccupations des femmes concernant la coercition sexuelle, un certain nombre de chercheurs ont récemment examiné la question des hommes en tant que victimes du comportement sexuel coercitif des femmes. Vous trouverez ci-dessous 40 études empiriques et 2 revues qui démontrent que les hommes sont également victimes de coercition sexuelle. »

Quelques idées

• Illusion du plaisir dans l'agression sexuelle : La littérature de recherche sur l'excitation sexuelle masculine indique que les hommes peuvent être excités sexuellement dans divers états émotionnels exacerbés tels que la peur et la colère (Bancroft 1980).

• Les chiffres biaisés par le déni collectif et l'adhésion à plusieurs mythes du viol masculin : À l'instar du viol des femmes, le viol des hommes est banalisé et occulté en raison du soutien collectif de plusieurs mythes masculins qui empêchent la légitimé d'un statut de victime et la reconnaissance de l'agression pour les hommes.

• Les chiffres biaisés par la nature moins physique de l'agression : La sous-déclaration des viols d'hommes par des femmes peut également venir du fait qu'il est difficile de s'estimer soi-même victime lorsque la coercition était psychologique ou verbale (mode opératoire souvent féminin), ce qui implique un déni récurrent de l'abus perpetré. L'absence de traces de violence rendant l'acte d'agression invisible.

Les mythes du viol masculin

Le même rapport An overview of the literature on female-perpetrated adult male sexual victimization recense aussi plusieurs mythes autour du viol masculin, à l'instar des mythes existants pour le viol perpétré sur les femmes [2]. En voici l'extrait qui les énumère :